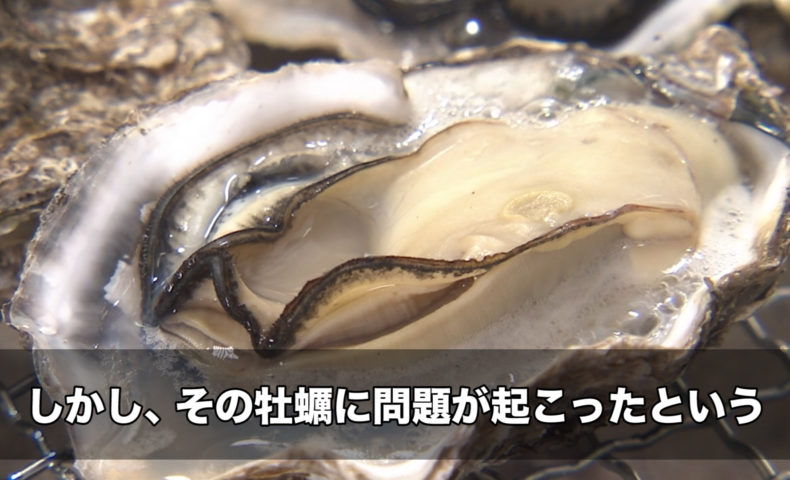

広島県の名物といえば、牡蠣。

しかし、その牡蠣に問題が起こったという。

広島県は世界有数の牡蠣の養殖地で、国内生産量は6割以上を占める。そんな牡蠣の養殖は、天然の牡蠣の幼生(子ども)を、ホタテの貝殻につけて、2~3年ほど育てた後に出荷する。しかし、2017年、広島湾全体で牡蠣の幼生が必要とされる数の3割ほどしか取れなかった。これによって、出荷される2年後、3年後に牡蠣の供給が十分ではなくなる可能性が生じる。そこで現在は次の年にとれた幼生を早く育てる努力をしている。

この異常事態が起こった原因のひとつが、エサ不足。広島大学生物生産学部の小池一彦教授によると、「昔、瀬戸内海は富栄養化が著しくて、かつては死の海と呼ばれていましたけど、最近、努力の甲斐あってキレイになってきました。ただ、キレイになったため、植物プランクトンがあまり出現しないということになっています」と話す。牡蠣の幼生は、ある程度大きくなって初めてホタテ貝に付着する。その大きくなるためのエサとなるのが、植物プランクトン瀬戸内海は昔に比べてキレイになったが、その一方で、植物プランクトンを育てる窒素などの栄養素が減少。そのため、植物プランクトンが減ってしまったのだという。

そこで、その対策として行われたのが、海底耕耘。海底には、植物プランクトンの種が眠っている。しかし、光が当たらないと発芽しない。そこで、船で海底を耕すことによって種を水深が浅いところに上げ、光を当てさせ、発芽させるのだ。その海底耕耘は2018年6月に3日間実施。すると、その翌日には、植物プランクトンが、なんと3倍から5倍ほどに増加。さらに、2018年はホタテ貝に付着する牡蠣の幼生数も、2017年の300倍以上に増えたのだ。

ただ、海底耕耘と幼生が増えた因果関係は、研究中のため、現時点では不明だそう。また、植物プランクトンの中には、増殖することで赤潮を引き起こすものもいる。そのため、地道な水質調査を続け、海底耕耘をする場所や時期などを特定していく必要があるという。小池教授は、「キレイな海から豊かな海へ、いいバランスの海を取れるような海にしていきたいと思っています」と、今後の抱負を語った。

素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトin広島」