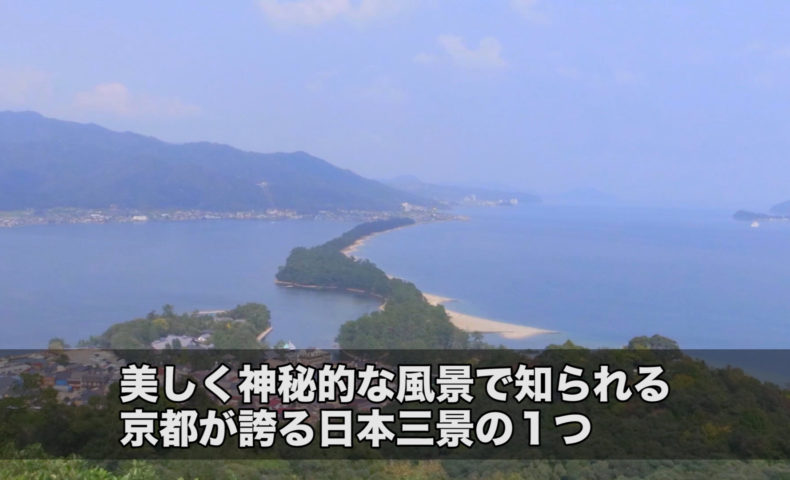

美しく神秘的な風景で知られる京都が誇る日本三景の1つ天橋立。

しかし、その天橋立によって隔てられた内海の阿蘇海では、悪臭や景観破壊が問題となっている。

その原因は、なんと牡蠣の殻。

高度経済成長期以降、阿蘇海にゴミや生活排水などが大量に流れこんだ。その結果、外海から閉じた湾内で環境が激変。栄養塩類(窒素とリン)濃度が高くなり、牡蠣が異常繁殖してしまった。そして、その殻が大量に積もって出来たのが、牡蠣山。この牡蠣山が、夏場は直射日光に長時間さらされ、生乾き状態になり、また、気温も高いことから腐ってしまい、悪臭を放つ。冬場は、海面の高さが低くなるため、牡蠣山が露出して天橋立の景観を破壊している。

さらに、牡蠣山は阿蘇海の隣の宮津湾との海水の循環をも妨げている。その結果、生き物の生態系に悪影響を与えているのだ。

そこで、毎年2月と8月の頃、全国の学生たちがボランティアで集まり、増殖した牡蠣を取り除く「カキ殻クリーン大作戦」を実行。およそ100名の学生たちが7時間かけて取り除く牡蠣の殻は、なんと40トンにもなる。取り除いた牡蠣殻は、近くのワイナリーのブドウ畑に運ばれ、肥料として活用されている。

しかし、この作戦だけでは、阿蘇海の汚染の根本的な解決にはならないという。

そのため、今後必要な対策は、京都大学大学院工学研究科付属 流域圏総合環境質研究センターの清水 芳久教授によると、「阿蘇海の中を、あるいは汚れているヘドロを、汚れている水をどうするかだと思います。2030年ぐらいまでに阿蘇海と宮津湾との水の交換を少しずつ促進していく。ただ、ヘドロをとるというのは、大変なことですから、ゆっくりとうまくいけばと思っています」と話す。

美しい阿蘇海に戻すためには、さらなる努力が必要とされている。

素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトin京都」

協力:株式会社京都放送